【早安健康/余宗翰報導】歌唱節目《超級偶像》第3季總冠軍出身的歌手朱俐靜,2021年初發行唱片時曾透露自己確診乳癌,經過2年抗癌歷程,仍不幸於2022年7月3日病逝,享年40歲。

朱俐靜於2009年參加《超級偶像》節目第3季獲得冠軍後出道,但中間曾有6年未發專輯,直到2020年底才再發行專輯。2021年初朱俐靜為新作品舉辦記者會時,才透露自己許久未出現於大眾目光下,是因為身體狀況變差,就醫檢查才發現乳癌,發片時也仍在接受治療。記者會主持人陶晶瑩聽到朱俐靜的狀況,也不禁哽咽表示可以理解發片同時還需要接受治療的痛苦。

身為乳癌病友的朱俐靜,去年也曾出席乳癌防治活動,談及自己的病情,表示自己持續回診,並透過標靶藥物與中藥治療中。而另一位女星朱芯儀2022年3月於社群宣布自己罹患乳癌時,朱俐靜也曾在留言區一同喊話「一起加油」。

朱俐靜於2009年參加《超級偶像》節目第3季獲得冠軍後出道,但中間曾有6年未發專輯,直到2020年底才再發行專輯。2021年初朱俐靜為新作品舉辦記者會時,才透露自己許久未出現於大眾目光下,是因為身體狀況變差,就醫檢查才發現乳癌,發片時也仍在接受治療。記者會主持人陶晶瑩聽到朱俐靜的狀況,也不禁哽咽表示可以理解發片同時還需要接受治療的痛苦。

身為乳癌病友的朱俐靜,去年也曾出席乳癌防治活動,談及自己的病情,表示自己持續回診,並透過標靶藥物與中藥治療中。而另一位女星朱芯儀2022年3月於社群宣布自己罹患乳癌時,朱俐靜也曾在留言區一同喊話「一起加油」。

走慢一點,吃暖一點,笑多一點,健康就在你身邊。身體會記得你善待它的每一刻!請點我👉免費加入「早安健康LINE」👈讓我們帶著你一起越變越健康!

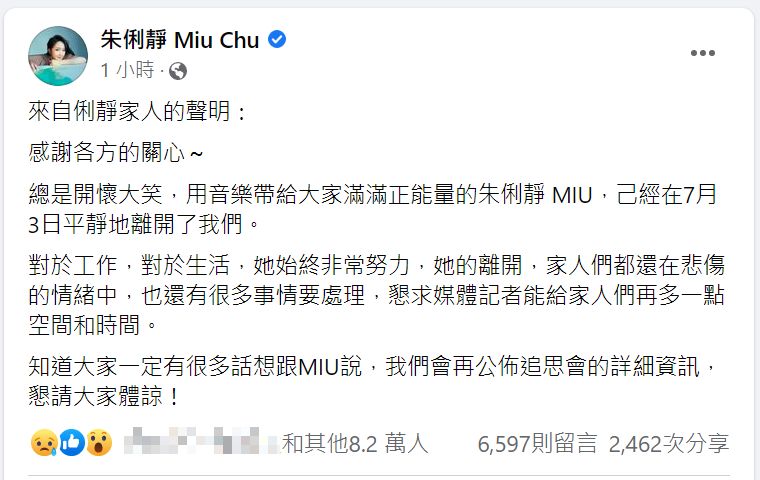

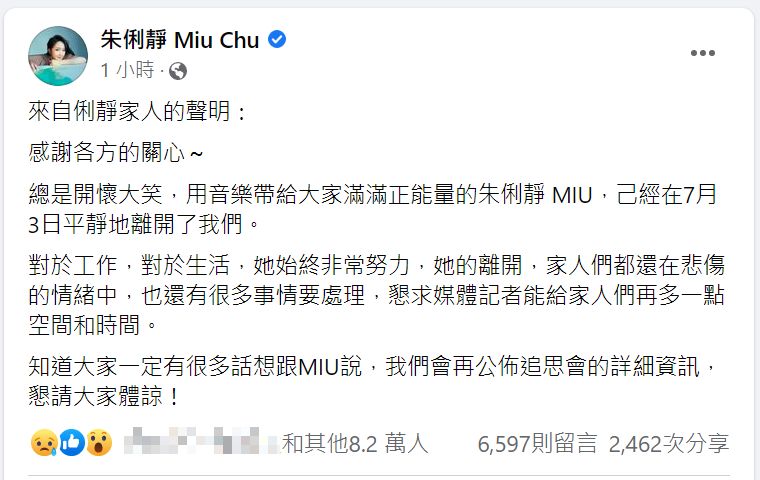

2022年7月3日晚間,朱俐靜家人於朱俐靜社群發出聲明文表示感謝各界關心:「總是開懷大笑,用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU,己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作,對於生活,她始終非常努力,她的離開,家人們都還在悲傷的情緒中,也還有很多事情要處理,懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。」並表示後續會再公布追思會的詳細資訊。聲明發出後,歌手家家、李千那、曾沛慈、主持人黃子佼等許多演藝圈友人,也紛紛留言表示悼念與不捨,

癌症常給人年紀越大風險越高的印象,然而近年卻也頻頻有年輕人罹患乳癌的消息,曾演出《犀利人妻》爆紅的女星朱芯儀於2022年3月自己36歲生日當天,就開通Youtube頻道並上傳影片表示,自己「去年底發現罹患乳癌第二到第三期」,且已有轉移到淋巴,影片發布當時正在接受化療;而曾帶病參加《美國達人秀》節目的美國歌手「夜鳥」(Nightbirde,本名珍.馬克切夫斯基(Jane Marczewski)),雖然努力對抗癌魔與生活的困難,仍不幸於今年2月因乳癌癌細胞擴散而病逝,享年31歲。

癌症年輕化不容忽視,尤其台灣女性癌症頭號殺手乳癌,很多人不知道它對年輕女性的攻擊性特別高。許多名人都是在40歲以下就得到乳癌而過世,比如以《葉子》一曲受到樂壇注目的歌手阿桑、以《走味的咖啡》走紅的台語歌手林晏如、演唱《甄環傳》主題曲的歌手姚貝娜。

根據《自由時報》,台灣乳房醫學會秘書長、台北榮總乳房醫學中心主任曾令民表示,40歲以下的乳癌患者,治療狀況反而比較不理想,與年輕人病後治癒狀況較佳的普遍印象相反。

和信醫院乳癌治療團隊過去在國際著名乳癌研究期刊「乳癌研究與治療雜誌」上就發表,臨床上,未滿40歲患者的乳癌腫瘤,比起40歲以上患者的腫瘤攻擊性更強。從以下的表格可以看到,40歲以下罹患乳癌,五年內的存活率在個癌症各期都低於超過40歲的乳癌患者的存活率。

癌症常給人年紀越大風險越高的印象,然而近年卻也頻頻有年輕人罹患乳癌的消息,曾演出《犀利人妻》爆紅的女星朱芯儀於2022年3月自己36歲生日當天,就開通Youtube頻道並上傳影片表示,自己「去年底發現罹患乳癌第二到第三期」,且已有轉移到淋巴,影片發布當時正在接受化療;而曾帶病參加《美國達人秀》節目的美國歌手「夜鳥」(Nightbirde,本名珍.馬克切夫斯基(Jane Marczewski)),雖然努力對抗癌魔與生活的困難,仍不幸於今年2月因乳癌癌細胞擴散而病逝,享年31歲。

癌症年輕化不容忽視,尤其台灣女性癌症頭號殺手乳癌,很多人不知道它對年輕女性的攻擊性特別高。許多名人都是在40歲以下就得到乳癌而過世,比如以《葉子》一曲受到樂壇注目的歌手阿桑、以《走味的咖啡》走紅的台語歌手林晏如、演唱《甄環傳》主題曲的歌手姚貝娜。

青年十大癌症,僅乳癌死亡人數提高

衛福部曾公布年輕族群的癌症相關統計資料,所有癌症的死亡率人數都是持平或下降的,唯有一種癌症例外,就是乳癌。數據顯示,20~44歲的族群因癌症死亡的人數,從2013年至2017年下降了14%左右,可是在十大癌症死因中,女性乳癌的死亡人數卻不減反升,增加約8.7%。根據《自由時報》,台灣乳房醫學會秘書長、台北榮總乳房醫學中心主任曾令民表示,40歲以下的乳癌患者,治療狀況反而比較不理想,與年輕人病後治癒狀況較佳的普遍印象相反。

和信醫院乳癌治療團隊過去在國際著名乳癌研究期刊「乳癌研究與治療雜誌」上就發表,臨床上,未滿40歲患者的乳癌腫瘤,比起40歲以上患者的腫瘤攻擊性更強。從以下的表格可以看到,40歲以下罹患乳癌,五年內的存活率在個癌症各期都低於超過40歲的乳癌患者的存活率。

| 乳癌各期的五年無病存活率 | 第一期 | 第二期 | 第三期 |

| 40歲以下乳癌患者 | 65% | 67% | 43% |

| 超過40歲的乳癌患者 | 95% | 85% | 70% |

台灣過去40年,年輕型乳癌患者增加將近4倍,4成不到50歲,為何罹患乳癌的人數會有這麼大的變化呢?下一頁告訴你4個可能因素!

繼續閱讀下一篇推薦文章